日本の結婚離れ現象:まともな人ほど結婚しない理由とは

結婚離れ現象は、日本社会で深刻な問題となっている。近年、結婚願望の低下や婚姻率の減少が顕著であり、この問題はますます深刻さを増している。この記事では、まともな人ほど結婚しないという現象の背後にある理由を探り、結婚離れ現象の要因を分析する。

日本の結婚離れ現象は、経済的不安や結婚観の変化が重要な要因となっている。特に、若者世代の間では、結婚に対するイメージが変化しており、男女平等化の影響も大きい。さらに、結婚のリスク回避や結婚の意味の変化も、結婚しない理由として挙げられている。

この記事では、これらの要因を詳しく分析し、結婚離れ現象の実態を明らかにする。また、政府の政策的対応についても触れ、人口減少や少子化、高齢化への影響について考える。

日本の結婚離れ現象の実態

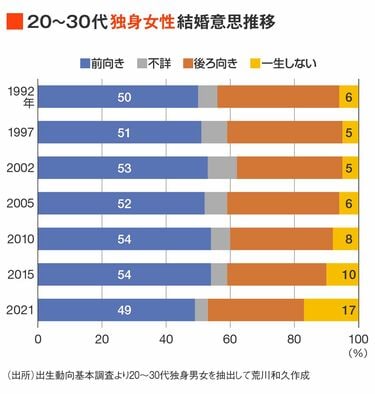

日本の結婚離れ現象は、近年ますます深刻化している。結婚願望の低下や婚姻率の減少がこの現象の特徴である。国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、20歳から39歳までの未婚者の約7割が「結婚したい」と回答しているが、実際に結婚する人は少ない。特に、経済的不安が結婚しない理由として挙げられることが多い。

また、結婚観の変化も結婚離れ現象の要因となっている。従来の結婚観では、結婚は「一生の伴侶を見つけること」や「家族を形成すること」と考えられていた。しかし、最近では、個人の自由や自己実現が重視されるようになり、結婚は「選択肢のひとつ」と見なされるようになった。このような結婚観の変化は、結婚しないことを選択する人々の増加につながっている。

さらに、男女平等化の進展も結婚離れ現象に影響を与えている。女性の社会進出が進み、経済的自立が可能になったことで、結婚しなくても生活ができるようになった。男性も、結婚しなくても女性と同等の生活ができるようになった。このような男女平等化の進展は、結婚の必要性を低下させている。

結婚しない理由:経済的不安と結婚観の変化

日本の結婚離れ現象は、複数の要因によって引き起こされている。経済的不安は、その中でも重要な要因の一つである。若者は、結婚をすると生活費が増え、経済的負担が大きくなることを懸念している。特に、男性は、結婚すると家計を支える責任を負うと考え、経済的不安を感じている。

また、結婚観の変化も結婚しない理由の一つである。従来、結婚は人生の必須イベントと考えられていたが、近年では結婚に対する価値観が変化している。若者は、結婚よりも個人の自由やキャリアを優先し、結婚を人生の選択肢の一つとして捉えている。さらに、男女平等化の進展により、女性も経済的独立を求め、結婚を必要としない傾向が強まっている。

このような結婚観の変化は、結婚の意味の変化にもつながっている。結婚は、もはや単なる社会的義務ではなく、個人の選択肢として捉えられている。若者は、結婚するかどうかを、自分自身の価値観やライフスタイルに基づいて決めている。

結婚しない理由:男女平等化と結婚のリスク回避

日本の結婚離れ現象は、男女平等化の進展と結婚のリスク回避の増大に伴って深刻化している。男女平等化は、女性の社会進出と経済的自立を促進し、結婚の必要性を低下させている。女性は、経済的自立を達成し、結婚に伴う経済的リスクを回避しようとしている。

一方、結婚のリスク回避も重要な要因となっている。結婚は、経済的リスクや感情的リスクを伴う。結婚に伴う経済的負担や、離婚のリスクは、結婚を躊躇させる要因となっている。特に、若い世代は、結婚のリスクを回避し、自由な生活を選択しようとしている。

また、結婚の意味の変化も結婚離れ現象に影響を与えている。結婚は、愛情や家族の形成を目的とするものから、個人の自由や自己実現を目的とするものに変化している。結婚の意味の変化は、結婚の必要性を低下させ、結婚離れ現象を加速させている。

結婚しない現象の社会的影響

日本の結婚離れ現象は、単なる個人の選択の問題にとどまらず、社会全体に広範囲にわたる影響を及ぼしている。人口減少や少子化、高齢化の問題は、結婚率の低下と密接に関係している。結婚しない人の増加は、出生率の低下につながり、結果として日本の人口が減少する要因となる。

また、結婚しない現象は、経済的影響も及ぼしている。結婚率の低下は、住宅需要の減少や、結婚関連の消費の減少につながり、経済活動に影響を及ぼす。さらに、社会保障制度にも影響を及ぼす。結婚しない人の増加は、将来の年金受給者数の減少につながり、社会保障制度の財政に影響を及ぼす。

このように、日本の結婚離れ現象は、社会全体に多面的な影響を及ぼしている。政府や社会は、この問題に対して、政策的対応や社会的支援を検討する必要がある。

政策的対応の必要性

日本の結婚離れ現象は、人口減少や少子化、高齢化などの社会問題に深く関係している。結婚率の低下は、出生率の低下につながり、結果として日本の人口が減少する要因となる。政府は、この問題に対して政策的対応を検討する必要がある。

経済的支援や育児支援などの政策が、結婚や出産を促進する上で重要な役割を果たす。例えば、子ども手当てや育児休暇制度の充実は、若い世代の結婚や出産を促進する効果がある。また、男女平等を推進する政策も、結婚や出産を促進する上で重要である。男女平等の実現は、女性の社会進出を促進し、結婚や出産の負担を軽減する効果がある。

政府は、結婚離れ現象に対して、総合的な政策を検討する必要がある。単に結婚率を上げることを目標とするのではなく、結婚や出産を含むライフスタイルの多様性を尊重し、個人の選択肢を広げる政策を推進する必要がある。

まとめ

日本の結婚離れ現象は、経済的不安や結婚観の変化が重要な要因となっている。多くの人が結婚を経済的安定のための手段と見なすことが減り、個人の自由と自立を重視するようになっている。また、男女平等化の進展により、結婚の必要性が薄れ、女性の経済的自立が進んでいる。

このような現象は、人口減少や少子化、高齢化を加速させる要因となる。政府は、結婚離れ現象に対する政策的対応を検討する必要がある。例えば、育児支援や結婚支援の強化、経済的支援の提供などが考えられる。

しかし、結婚離れ現象は複雑な問題であり、単一の解決策では解決できない。社会全体の意識変革や文化的変化が必要である。結婚の意味や価値を再定義し、個人の自由と自立を尊重しながら、結婚の魅力を再発見する必要がある。

よくある質問

結婚離れ現象とは何か

結婚離れ現象とは、結婚率が低下し、未婚率が上昇する社会現象です。日本では、近年、若者の間で結婚に対する意識が変化し、結婚を選択しない人が増えています。この現象は、少子化や高齢化などの社会問題に影響を及ぼしており、注目を集めています。結婚離れ現象の原因は、経済的不安や結婚に対する価値観の変化など、複数の要因が絡み合っています。

まともな人ほど結婚しない理由とは

まともな人ほど結婚しない理由として、結婚に対する価値観の変化が挙げられます。近年、若者の間では、結婚を人生の必須事項と見なさない人が増えています。また、経済的不安も結婚しない理由のひとつです。結婚には、経済的負担が伴い、安定した収入や財産が必要です。しかし、現在の日本では、若者の間で安定した職業に就くことが難しく、結婚を選択しない人が増えています。

結婚離れ現象が社会に及ぼす影響とは

結婚離れ現象が社会に及ぼす影響として、少子化や高齢化が挙げられます。結婚率が低下し、出生率が低下すると、労働力人口が減少する可能性があります。また、高齢化により、介護や医療などの社会保障費が増加する可能性があります。さらに、結婚離れ現象は、地域社会にも影響を及ぼします。結婚率が低下すると、地域社会の活性化が阻害される可能性があります。

結婚離れ現象に対する解決策とは

結婚離れ現象に対する解決策として、経済的支援や結婚に対する価値観の再定義が挙げられます。政府や企業が、経済的支援を提供することで、若者の間で結婚を選択する人が増える可能性があります。また、結婚に対する価値観の再定義により、結婚を人生の必須事項と見なす人が増える可能性があります。さらに、教育や啓蒙活動を通じて、結婚の重要性を若者に伝えることが重要です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事