「語るに及ばず」の意味と使い方:例文でわかる慣用句の正しい使い方

「語るに及ばず」とは、日常会話や文章でよく使われる慣用句の一つです。この慣用句は、説明するまでもない、言うまでもないという意味を表します。すでに多くの人が知っていることや常識的なことを述べるときに用いられます。この記事では、「語るに及ばず」の意味と使い方について詳しく解説し、例文を通じて正しい使い方を学びます。

この慣用句は、相手がすでに知っていることを前提に使うため、相手との状況や関係性を考慮して使う必要があります。たとえば、友人と会話をしている場合、すでに共通の知識を持っていることが多いので、「語るに及ばず」を使うことができます。しかし、初めて会う人や知らない人に対しては、説明を加える必要があるため、この慣用句を避けることが望ましいです。

「語るに及ばず」の類語には、「言うまでもない」、「当然のことながら」などがあります。これらの類語も同様の意味を表しますが、使い方やニュアンスが異なる場合があります。この記事では、これらの類語についても触れ、より正確な使い方を学びます。

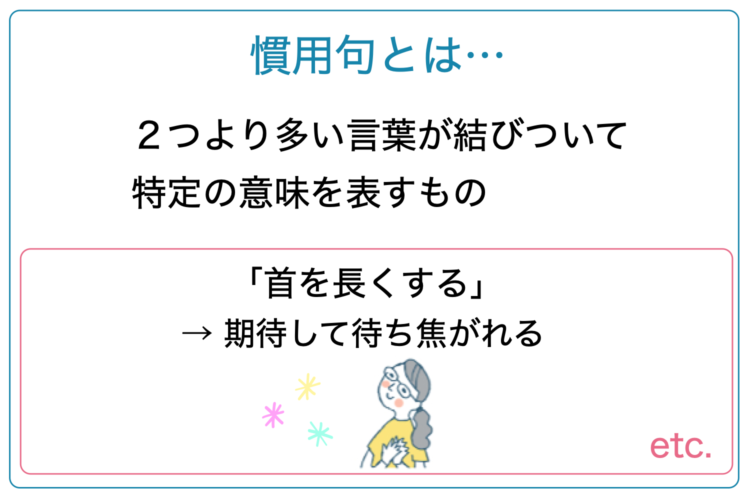

「語るに及ばず」の意味

「語るに及ばず」とは、説明するまでもない、言うまでもないという意味の慣用句です。すでに多くの人が知っていることや常識的なことを述べるときに用います。この慣用句は、あることが非常に明らかで、説明する必要がないことを示します。例えば、誰でも知っている事実や、明らかな真実を述べるときに使います。

この慣用句は、日本語の表現の中でよく使われます。日常会話や文章の中で、あることが当然であることを示すために使います。ただし、相手がすでに知っていることを前提に使うため、相手との状況や関係性を考慮して使う必要があります。相手が知らないことを「語るに及ばず」という表現で述べると、相手が混乱したり、不快に感じる可能性があります。

「語るに及ばず」という慣用句は、類語として「言うまでもない」、「当然のことながら」などがあります。これらの表現も、あることが明らかで説明する必要がないことを示します。しかし、「語るに及ばず」は、より堅い表現であり、正式な文章や会話でよく使われます。

類語と使い分け

「語るに及ばず」にはいくつかの類語があります。言うまでもないや当然のことながらなどが挙げられます。これらの類語は、どれも説明するまでもないという意味を表しますが、使い分けには注意が必要です。

言うまでもないは、より一般的な表現として使われます。例えば、「彼の才能は言うまでもない」という文は、誰でも認める才能を持っていることを示しています。一方、「語るに及ばず」は、より強い意味を表します。例えば、「彼の才能は語るに及ばず」という文は、説明するまでもなく、誰でも認める才能を持っていることを示しています。

当然のことながらは、より客観的な表現として使われます。例えば、「彼の努力は当然のことながら成功につながった」という文は、努力が成功につながるのは当然であることを示しています。一方、「語るに及ばず」は、より主観的な表現として使われます。例えば、「彼の才能は語るに及ばず」という文は、話し手が彼の才能を認めることを示しています。

例文でわかる「語るに及ばず」の使い方

「語るに及ばず」は、説明するまでもない、言うまでもないという意味の慣用句です。すでに多くの人が知っていることや常識的なことを述べるときに用います。常識や一般常識を前提に使うため、相手との状況や関係性を考慮して使う必要があります。

例えば、「彼の才能は語るに及ばず、誰もが認めている」という文では、「彼の才能は言うまでもなく、誰もが認めている」という意味になります。この場合、相手はすでに彼の才能を知っていることが前提となっています。同様に、「このプロジェクトの成功は語るに及ばず、全員の努力の結果だ」という文では、「このプロジェクトの成功は言うまでもなく、全員の努力の結果だ」という意味になります。

また、「語るに及ばず」は、強調や断定の意味を表すこともできます。例えば、「彼の美しさは語るに及ばず、誰もが認めている」という文では、「彼の美しさは言うまでもなく、誰もが認めている」という意味になります。この場合、相手はすでに彼の美しさを知っていることが前提となっています。

慣用句を使う際の注意点

慣用句を文章の中で使う際には、相手との状況や関係性を考慮する必要があります。「語るに及ばず」は、すでに多くの人が知っていることや常識的なことを述べるときに用いるため、相手がその事実を知らない場合には不適切な表現となる可能性があります。

たとえば、初めて会う人に対して「彼の才能は語るに及ばず」という表現を使うと、相手がその人の才能を知らない場合には不明瞭な表現となる可能性があります。一方、相手がすでにその人の才能を知っている場合には、「語るに及ばず」という表現は自然な表現となります。

また、「語るに及ばず」という表現は、常識や一般知識を前提としているため、相手との共通認識が必要です。相手との状況や関係性を考慮せずにこの表現を使うと、相手に不快感を与える可能性があります。したがって、「語るに及ばず」という表現を使う際には、相手との状況や関係性を十分に考慮する必要があります。

まとめ

「語るに及ばず」は、説明するまでもない、言うまでもないという意味の慣用句です。すでに多くの人が知っていることや常識的なことを述べるときに用います。この慣用句は、相手がすでに知っていることを前提に使うため、相手との状況や関係性を考慮して使う必要があります。

たとえば、「彼の才能は語るに及ばず」という文は、彼の才能がすでに多くの人に知られていることを前提に使っています。また、「このプロジェクトの成功は語るに及ばず」という文は、プロジェクトの成功がすでに確実であることを前提に使っています。このように、「語るに及ばず」は、共通認識や常識を述べるときに用いることができます。

ただし、「語るに及ばず」を使う際には、相手との状況や関係性を考慮する必要があります。相手がすでに知っていることを前提に使うため、相手が知らないことを述べるときには使うことができません。また、相手との関係性が悪い場合には、相手が否定的な反応を示す可能性があるため、使うことができません。

よくある質問

「語るに及ばず」とはどういう意味ですか?

「語るに及ばず」は、説明する必要がない、または説明しても仕方がないという意味の慣用句です。この言葉は、あることが非常に明らかである、または説明しても相手に理解してもらえない場合に使われます。たとえば、「彼の才能は語るに及ばず、誰もが認めている」という文では、彼の才能は非常に明らかであり、説明する必要がないという意味です。

「語るに及ばず」を使うときの注意点はありますか?

「語るに及ばず」を使うときには、文脈に注意する必要があります。この言葉は、相手に失礼に当たらないように使う必要があります。たとえば、相手の意見を否定するときに「語るに及ばず」という言葉を使うと、相手に失礼に当たる可能性があります。したがって、相手の立場に立って、この言葉を使う必要があります。

「語るに及ばず」という言葉はどのような場面で使えますか?

「語るに及ばず」という言葉は、日常会話や文章で使えます。この言葉は、あることが非常に明らかである、または説明しても仕方がない場合に使われます。たとえば、「この料理は語るに及ばず、非常に美味しい」という文では、この料理は非常に美味しいであり、説明する必要がないという意味です。

「語るに及ばず」という言葉の類義語はありますか?

「語るに及ばず」という言葉の類義語には、「言うまでもなく」や「言うに及ばず」があります。これらの言葉は、あることが非常に明らかである、または説明しても仕方がない場合に使われます。たとえば、「彼の才能は言うまでもなく、誰もが認めている」という文では、彼の才能は非常に明らかであり、説明する必要がないという意味です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事